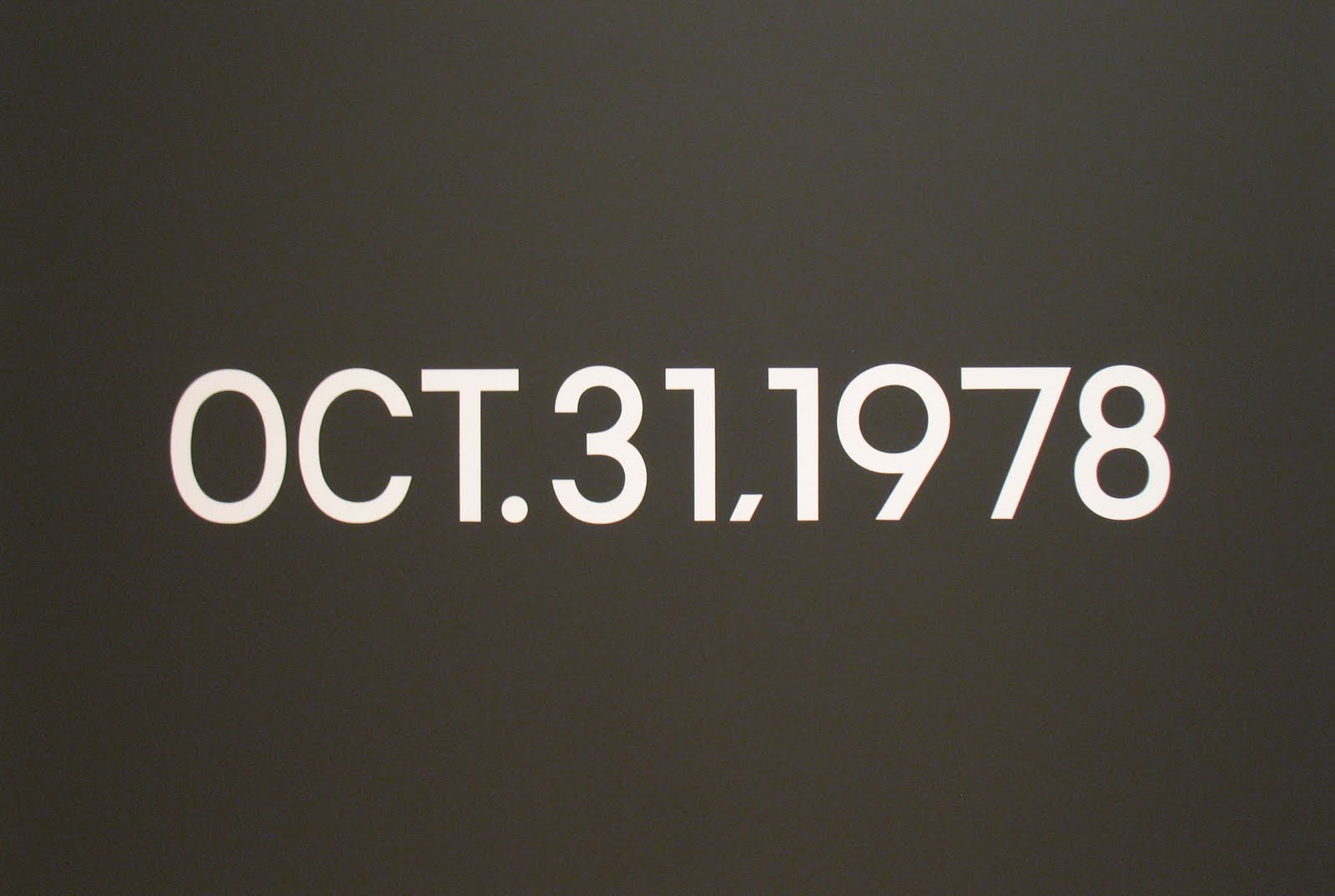

Décédé en juin dernier à l’âge de 81 ans, l’artiste On Kawara a passé sa vie à peindre le présent, dans une rigueur toute extime. Cet artiste japonais, qui avait émigré à New York en 1965, était un artiste conceptuel. Son œuvre la plus connue, la série Today, est d’une simplicité enfantine mais nécessitait une concentration presque cruelle : le 4 janvier 1966, il décida de peindre la date du jour sur une toile. L’œuvre devait être terminée dans la journée, sinon elle finissait à la poubelle. Pour cette série, Kawara a réalisé des milliers de tableaux, de formats et de couleurs différents, dont la typographie de la date respectait le pays où la toile était peinte. Puis chaque peinture était conservée dans une boîte en carton contenant une coupure de presse qui informait du lieu et de sa date de réalisation.

C’est une curieuse exposition de soi qui consiste à exposer des dates comme signe extérieur d’une vie dont le sujet s’exclut, à s’absenter en tant qu’auteur. Car, de On Kawara, il n’y a ni discours, ni biographie, seulement une succession de dates et d’itinéraires.[1]

La performance intitulée One Million Years consiste elle aussi à marquer le passage du temps : commencée en 1969, l’œuvre est double. D’une part, deux livres, One Million Years [Past] (1971) et One Million Years [Future] (1983) où Kawara écrivit à l’aide d’une machine à écrire un million d’années, une à une, partant de 1969 et remontant jusqu’en 998031 avant JC pour le premier ouvrage – dédié à tous « ceux qui ont vécu » durant ce temps -, et partant de 1981 jusqu’en 1001980 pour le deuxième, dédié aux « derniers » des hommes. La performance, quant à elle, implique la lecture à haute voix de cet ouvrage par deux performers, généralement une femme (qui lit les années paires) et un homme (qui lit les années impaires).

Kawara multiplia les œuvres conceptuelles : des cartes postales qu’il envoyait le plus souvent à des amis, pour les séries I went (Je suis allé), I met (J’ai rencontré), I got up at (Je me suis levé à), des télégrammes pour la série I am still alive (Je suis toujours en vie).

Il est intéressant de noter que On Kawara avait un compte Twitter sur lequel on continue à lire, même après la mort de l’artiste, « I am still alive #art ». Il a sur-vécu à son œuvre, par delà la mort.

Il y avait quelque chose d’ironique et mélancolique à la fois chez On Kawara, puisque l’essentiel de sa production était des textes « déictiques », indiquant le moment où ils étaient réalisés, et se rapportant à des actions banales et répétées, […], comme un échec volontaire à cerner ce qui fait le sens des occupations humaines.[2]

Un autre artiste a littéralement passé sa vie à peindre le passage du temps, c’est le Polonais Roman Opalka, né en 1931 et mort en 2011. Comme chez Kawara, « ce qui fait de l’œuvre d’Opalka une véritable omnibiographie, c’est le passage de l’expérience singulière, personnelle, physique, à l’objet comme idée, une idée commune, assurément. Mais dont chacun, et c’est le propre des œuvres d’art, peut faire l’expérience singulière [3]».

Cette série, débutée en 1965, continua jusqu’à la mort de l’artiste en 2011.

Ce sont donc plus de quarante années qui séparent la première et la dernière photo.

Heureusement pour nous, Opalka était plus loquace que son homologue japonais. Sur le site de l’artiste, on peut toujours lire :

Le 6 août 2011, Roman Opalka a achevé son œuvre :

« le fini défini par le non fini »Programme de la démarche: OPALKA 1965/1-∞

Ma proposition fondamentale, programme de toute ma vie, se traduit dans un processus de travail enregistrant une progression qui est à la fois un document sur le temps et sa définition. Une seule date, 1965, celle à laquelle j’ai entrepris mon premier Détail.

Chaque Détail appartient à une totalité désignée par cette date, qui ouvre le signe de l’infini, et par le premier et le dernier nombre portés sur la toile. J’inscris la progression numérique élémentaire de 1 à l’infini sur des toiles de même dimensions, 196 sur 135 centimètres (hormis les « cartes de voyage »), à la main, au pinceau, en blanc, sur un fond recevant depuis 1972 chaque fois environ 1 % de blanc supplémentaire. Arrivera donc le moment où je peindrai en blanc sur blanc.

Depuis 2008, je peins en blanc sur fond blanc, c’est ce que j’appelle le « blanc mérité ».

Après chaque séance de travail dans mon atelier, je prends la photographie de mon visage devant le Détail en cours.

Chaque Détail s’accompagne d’un enregistrement sur bande magnétique de ma voix prononçant les nombres pendant que je les inscris.[4]

À la différence de l’abstraction d’On Kawara, Opalka affiche le passage du temps sur son propre corps. « C’est avec l’incarnation et la dés-incarnation (la peau s’affaisse, la carnation s’en va) que Roman Opalka prend sur lui le poids, la lenteur, la répétition, la litanie du temporel. Ce qu’il appelle « la mise en corps » [5]».

Les tableaux d’Opalka, les Détails, sont autant de pages d’un journal intime : « une sorte de journal sans phantasmes, oui ma trace est faite de mon énergie et je suis en train de créer le savoir de ce que je fais » 23/4 1985[6], « car il y a un aspect journal dans mon histoire » 2/5/1990[7]. « L’ensemble du parcours forme l’image d’une existence qui s’appelle Opalka » 30/04/1990[8].

[1] CAUQUELIN Anne, L’exposition de soi, Du journal intime aux Webcams, Paris, EsHel, 2003, p. 29.

[2] LORET Eric, « On Kawara, le dernier jour » sur Libération [en ligne]. 11 Juillet 2014. Disponible sur <http://next.liberation.fr/arts/2014/07/11/on-kawara-le-dernier-jour_1061937> (consulté le 15 juillet 2014)

[3] HUITOREL Jean-Marc, « L’omniobiographie ou comment, de soi, faire une œuvre d’art », dans WATTEAU Diane (dir.), op. cit., p. 31.

[4] Sur le site officiel de l’artiste <http://www.opalka1965.com/fr/statement.php?lang=fr> (consulté le 17 septembre 2013)

[5] CAUQUELIN Anne, op. cit., p. 31.

[6] ROUBAUD Jacques, NÖEL Bernard, SAVINEL Christine, Roman Opalka, Paris, Éd. Dis-voir, 1996.

[7] Ibid.

[8] Ibid.